今年は 千葉県北西部では7月に雨が少なかったからか、中玉、ミニトマト、どちらも、種取り用の実を選出することができました。

中玉トマトは、今年はじめての種取り。

今年はじめて、食べられる中玉トマトができたので。(写真を撮り忘れました)

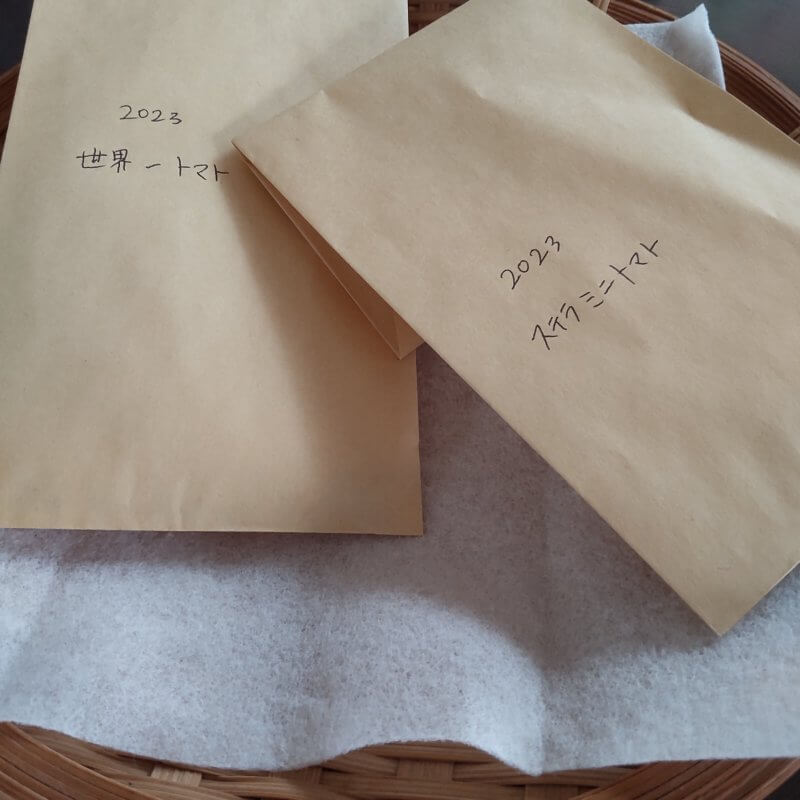

野口のタネさんで購入した「世界一トマト」と「ステラミニトマト」です。

種取り用の実の選定、追熟

形の良い優秀な実を選んだら、その子が赤くなるまで待つ。

濃いめの赤色になってきたら収穫して、さらに家の中などで追熟させて、さらに赤く、やわらかくしていきます。

その間に、実に亀裂が入ったり、白いカビ菌が発生することもありますが、それは「発酵菌」のようなものなので、そこまで心配することはないのだそう。

どちらにしろ、実に亀裂が入ったり、白い発酵菌カビが生えたら、もう種取りしてよい頃合いなので、中から種を取り出す作業に進みます。

実の中から種を取り出し発酵させる

トマトを素手でぶち破る際に、中の汁が服に飛んで来ました!

トマトの種は、ゼリー状のものに覆われています。そこから種を取り出すのは、人間の指では難解。

そこで、ゼリー状のものと一緒に取り出した種を、発酵させます。

蓋つきのタッパーに入れて、蓋をして、3日間くらい放置。

蓋つきのタッパーの中では、トマトの発酵が進みます。

発酵が進むことで、ゼリー状のものが緩んできて、種が採り出しやすくなります。

種を水洗いする

発酵させていることを忘れて放置してしまうと、カビが生えたり腐ったりしてしまうと予想。

8月中なら3日間くらいが、ちょうどよいベストな発酵期間だと思いました。

発酵後の臭いがキツい

トマト発酵中の、タッパーの蓋を開けて鼻を近づけてみると、臭い!

発酵中の中玉トマトのゼリーが異臭を放っていました。

たとえるなら、油でおおいに汚れた肉屋や総菜屋の厨房の換気扇に、顔を突っ込んだらこんな臭いがしそう、というような臭い。

ミニトマトの方は、そこまで臭くありませんでしたが、中玉トマトは、鼻を近づけない方がよい。

赤くプリプリしていたゼリー状のものは、赤味が抑えられ、ゆるく水っぽい状態になっていました。

所々に白いカビも発生していて、見栄えが悪いので写真には撮りませんでした。

水を入れて、とりあえず臭気を消すために、種以外のものを除去する作戦

まだ指で触りたくない段階。

水を入れて臭いを中和させつつ、種以外の物を、外の土に捨てました。

発酵臭がきつかったので、流し場に捨てたくなくて、外の土に捨てました。

何回か繰り返していると、水が透明に近づいてきます。

種はまだ、ゼリーに付いていますが、つまようじなどでゼリーだけを取り出すことができるくらいに、ゼリーは甘皮のように柔くなっています。

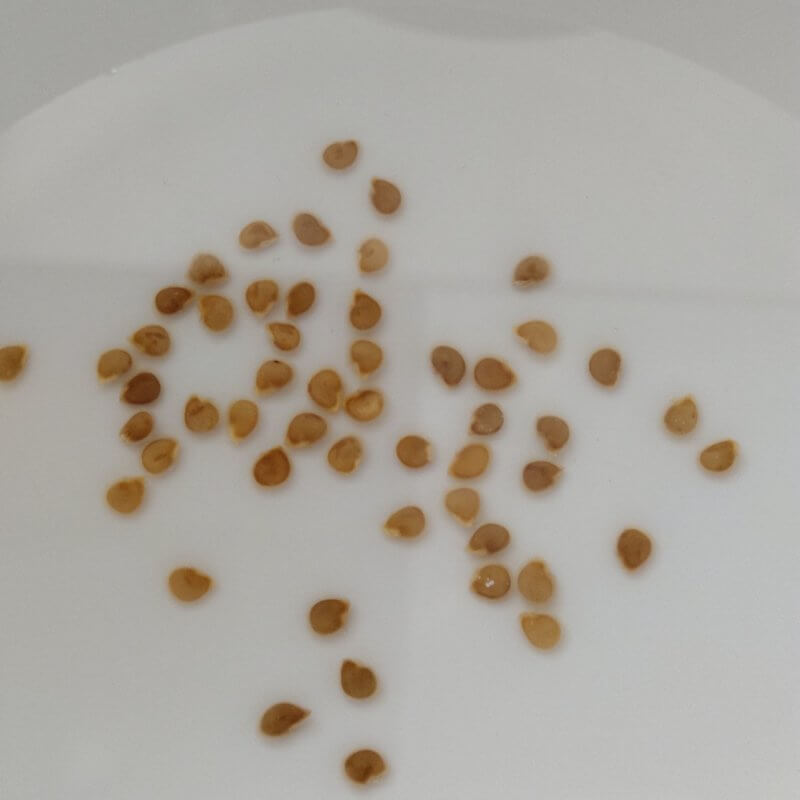

水の中に種だけになったら、指を使って種をやさしく、もみ洗いします。

ミニトマトの方は、中玉トマトよりスムーズに種取りができます。

発酵後、すでにゼリー状のものから分離している状態でした。

種は水に沈むので、上の水とゼリー状のものだけを除去していけばよい。

種を日に当てて乾燥させる

今回は、平ざるの上に「リードクッキングペーパー」の組み合わせで完璧でした。

フェルトのふわふわシートは、種の水分を吸収して、日光に当てると乾燥も早いです。

種はふわふわのシートにくっついているので、風が吹いても吹き飛びませんでした。

乾燥後、つまようじを使って、種だけ取ることができました。

これがキッチンペーパーだと、種を取る段階で、種に紙がついてしまって、取りづらいのです。

今後はリードクッキングペーパーにします。

クッキングペーパー自体は軽いので、風が吹くと吹き飛ばされてしまいます。

だから、重りになるものを乗せておきました。

種の保存方法(私の場合)

種を乾燥させたら紙封筒に入れて、さらに種の封筒がたくさん入っているジッパーに入れて、冷蔵庫の扉側の上段で保存します。

種には寿命がある

畑をはじめて1年目。その年に購入した種を、半分大事に残して、それを1年後、2年後も使いまわそうと思っていました。

でも後で発覚したのは「植物の種には寿命がある」ということ。

みんな同じ寿命ではなく、「長命種子」と「短命種子」がある。

トマト、ナス、キャベツ、ブロッコリー、オクラなどは、上手く保存できれば3、4年。

タマネギ、ネギ、ニラ、ニンジンなどは、1年以内に使い切らないと、発芽する可能性がほぼなくなるくらいの短命種子。

そんな生きてる種たちを、長く上手に保存するために、冷蔵庫や冷暗所の環境を利用して、ジップロックやお茶の缶などの密閉できる環境に種を入れて、静かに保存をして、発芽率が落ちないように、時を稼ぐ。

食材に入っている保存剤を利用している人も多いらしい。

自然の種を見習いたい

驚くべきは、自然の中で土に落ちた種。

シソや雑草、トマトなども。自然の土の上に実が落ちて、種で覆われると、そこで休眠して。

発芽する時期までじっと待つ。

雨が激しい時期も、雪が降る寒い冬も、じっと待って。

発芽の時期がやってきて気温が適温になると、自然の中で自ら芽吹き、日の光を浴びて成長をはじめる。

種を缶に入れて保存しなくても、自然はすべてをやりこなす。なんてすごいんだろう。

コメント